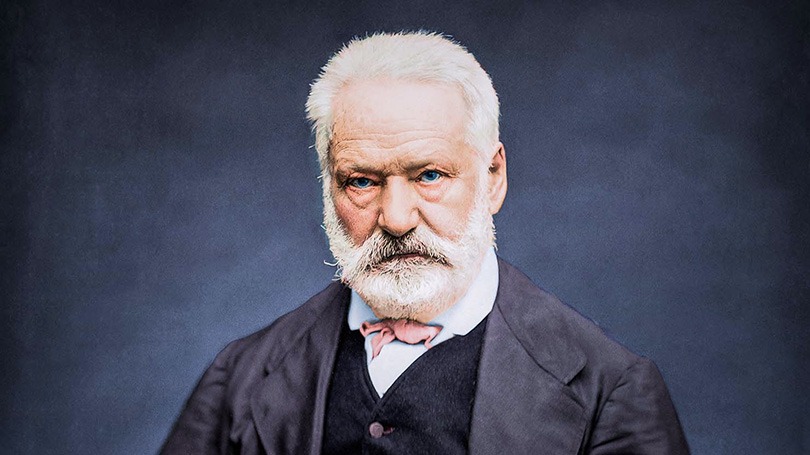

Victor Hugo, illustre écrivain français du XIXe siècle, est reconnu non seulement pour son exceptionnelle contribution à la littérature mais aussi pour son engagement résolu en faveur des principes de justice sociale et de réforme du droit. Son œuvre transcende la beauté artistique pour toucher aux questions fondamentales du droit, de la loi, et de la justice, témoignant d’une profonde réflexion sur les maux et les injustices de son époque.

Pro jure contra legem (Pour le droit contre la loi)

Victor Hugo est célèbre non seulement pour son génie littéraire mais aussi pour sa passion politique, qui se manifeste par une opposition radicale entre le droit et la loi. Salas décrit Hugo comme étant profondément engagé dans une lutte où le droit est vu comme un idéal à atteindre, en opposition directe avec la loi, souvent associée aux institutions et à l’oppression.

Une Opposition Fondamentale

- Contraste entre droit et loi: Hugo considère le droit comme l’expression d’un idéal moral et social, contrairement à la loi, qu’il perçoit comme un instrument de contrainte et d’oppression. Cette opposition est une constante dans son œuvre et reflète son engagement pour une justice plus humaine.

Les Misérables comme Étude de Cas

- Les Misérables (1862): Ce roman emblématique incarne parfaitement la lutte de Hugo contre l’injustice légale. L’histoire de Jean Valjean, condamné pour avoir volé un pain pour nourrir sa famille, illustre la critique de Hugo à l’égard d’un système juridique qui, loin de rendre justice, opprime les plus vulnérables. Salas souligne comment Hugo, à travers cette œuvre, dénonce les lois injustes et plaide pour un idéal de droit fondé sur la compassion et l’équité.

Hugo et la Politique

- Engagement politique: La trajectoire politique de Hugo témoigne également de cette opposition. Initialement royaliste, il devient un défenseur acharné de la République et du suffrage universel après la révolution de 1848. Salas note que le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, que Hugo qualifie d' »année funeste, » renforce sa conviction de la nécessité de lutter contre la loi oppressive au nom du droit.

La Loi contre l’Humanité

- Critique des peines barbares: Hugo est particulièrement critique à l’égard des peines qu’il juge barbares, notamment la peine de mort. Salas cite Hugo qui, dans divers écrits, argumente contre l’inhumanité de certaines lois et leur application, insistant sur la nécessité d’une réforme juridique qui placerait l’humanité et la dignité au cœur du système de justice.

Lutte pour un Idéal

- Vers une république sociale et juste: L’opposition entre le droit et la loi chez Hugo n’est pas seulement une question de justice individuelle, mais aussi de progrès social. En dénonçant la loi et en plaidant pour le droit, Hugo appelle à une transformation de la société vers plus d’égalité et de fraternité, une vision qu’il espère voir réalisée à travers une République sociale et équitable.

L’avènement juridique de la victime

Victor Hugo a vécu et écrit dans une époque marquée par de profondes turbulences politiques et sociales. À travers son œuvre, il met en lumière la souffrance des victimes de l’injustice légale et plaide pour une réforme profonde du système juridique.

Une critique des injustices légales

- Condamnation de la peine de mort: Hugo s’oppose vigoureusement à la peine de mort, qu’il considère comme le summum de l’injustice légale. Dans des œuvres comme « Le Dernier jour d’un condamné » (1829), il plonge dans l’intimité d’un homme condamné à mort, exposant les failles morales et émotionnelles d’une telle sentence.

- Le travail des enfants et le bagne: Hugo est également critique du travail des enfants et des conditions inhumaines dans les bagnes, comme illustré dans « Les Misérables ». Il dépeint la misère et l’exploitation des classes laborieuses, soulignant la nécessité d’une législation qui protège plutôt qu’opprime les plus vulnérables.

Plaidoyer pour la justice et l’humanité

- Un droit plus humain: Salas souligne l’engagement de Hugo pour un système juridique plus juste et plus humain, qui reconnaît et protège les droits des victimes. Cela se traduit par son plaidoyer pour des réformes sociales et juridiques profondes, visant à éradiquer les racines de la misère et de la criminalité.

- L’éducation comme remède: Hugo considère l’éducation comme une force libératrice et un droit fondamental. Il voit dans l’instruction publique un moyen d’émanciper les individus et de les protéger contre l’injustice. Cette conviction est illustrée dans « Les Misérables », où l’alphabétisation et l’accès au savoir sont présentés comme des vecteurs d’ascension sociale et de dignité humaine.

La victime au cœur de la réforme

- Jean Valjean, symbole de la rédemption: Le personnage de Jean Valjean incarne la transformation possible des victimes du système. Ancien bagnard, sa rédemption et ses actions altruistes tout au long de « Les Misérables » remettent en question les préjugés et les lois répressives, illustrant la capacité des individus à changer et à contribuer positivement à la société malgré leur passé.

- Un appel à la responsabilité collective: Dans ses discours et écrits politiques, Hugo appelle à une responsabilité collective envers les victimes de l’injustice. Il critique l’indifférence de la société et de ses institutions face à la souffrance des plus démunis, plaçant la réforme sociale et juridique au cœur de son projet politique et littéraire.

La force injuste de la loi

Victor Hugo considère la loi non pas comme un vecteur de justice, mais comme un outil de domination et d’oppression. Cette vision est illustrée dans plusieurs de ses œuvres, où il dépeint la souffrance infligée par des lois arbitraires et des pratiques judiciaires inhumaines.

Critique du Code pénal de 1810

- Code pénal de 1810 : Hugo critique ce qu’il appelle le « code de fer » pour ses peines sévères et souvent inhumaines. Il est particulièrement horrifié par les pratiques telles que la peine de mort, qu’il voit comme une barbarie légale. Cette critique est omniprésente dans ses écrits, y compris dans « Le Dernier jour d’un condamné » (1829), où il explore les tourments d’un homme face à l’exécution.

Opposition à la peine de mort

- Le Dernier jour d’un condamné: Dans cette œuvre, Hugo utilise la perspective intime d’un condamné à mort pour questionner la légitimité morale et l’efficacité sociale de la peine capitale. Il dénonce la froideur et l’absurdité d’une loi qui tue au nom de la justice.

- Claude Gueux (1834): Cette nouvelle basée sur un fait réel est un autre exemple poignant de la critique de Hugo à l’égard de la loi et de la peine de mort. Il raconte l’histoire de Claude Gueux, un homme poussé au crime par la misère et ensuite exécuté, illustrant l’échec de la loi à adresser les causes profondes de la criminalité.

La loi comme outil d’oppression

- Les Misérables (1862): Hugo y expose comment la loi s’applique avec une rigueur implacable sur les pauvres et les démunis, incarnée par le personnage de Jean Valjean, un homme dont la vie est détruite pour avoir volé du pain. Hugo montre que la loi, loin de réhabiliter, enferme les individus dans un cycle de misère et de désespoir.

Appel à une réforme juridique

- Discours et prises de position: Outre ses œuvres littéraires, Hugo a activement participé au débat public sur la réforme de la loi, notamment à travers ses discours à l’Assemblée et ses nombreuses lettres ouvertes. Il appelle à des lois plus justes, qui prennent en compte la condition humaine et qui visent à réhabiliter plutôt qu’à punir aveuglément.

Anticléricalisme judiciaire

Victor Hugo exprime une profonde désillusion envers le système judiciaire de son temps, le comparant à une institution ecclésiastique rigide, plus attachée à la lettre de la loi qu’à l’esprit de justice.

Opposition à la magistrature et à la pratique judiciaire

- Critique des juges et de la magistrature: Hugo voit dans la magistrature une institution obsédée par le maintien de l’ordre établi, au détriment de la justice véritable. Il la critique pour son inflexibilité, son formalisme, et son incapacité à reconnaître et à corriger ses propres failles.

- Exemple notable: Dans « Les Misérables » (1862), le personnage de Javert incarne cette critique. Javert est un représentant de la loi obnubilé par le devoir, incapable de compassion ou de remise en question, symbolisant la rigidité et l’inhumanité du système judiciaire.

La loi contre l’humanité

- Condamnation de l’hypocrisie judiciaire: Hugo dénonce la manière dont les juges appliquent la loi, souvent avec une froideur et une distance qui transforment la justice en une procédure déshumanisée. Cette critique est palpable dans plusieurs de ses œuvres, où il met en scène des procès et des condamnations injustes, soulignant la déconnexion entre la loi et la justice morale.

- « Le dernier jour d’un condamné » (1829): Cette œuvre illustre l’horreur et l’absurdité de la peine de mort, montrant comment le système judiciaire, dans sa froide application de la loi, ignore la souffrance humaine et les nuances morales de chaque cas.

Appel à une réforme de la justice

- Plaidoyer pour une justice humaine: Hugo appelle à une réforme profonde de la justice, qui placerait l’humanité, la compassion, et l’équité au cœur de la pratique judiciaire. Il souhaite une justice libérée des contraintes d’un formalisme archaïque, capable d’adapter ses jugements aux circonstances individuelles et aux principes moraux universels.

- Influence et engagement politiques: Au-delà de ses œuvres littéraires, Hugo utilise sa plateforme publique pour critiquer le système judiciaire et plaider pour des changements. Ses discours et lettres ouvertes révèlent un engagement constant pour une justice plus juste et plus humaine, reflétant ses convictions républicaines et son aspiration à une société égalitaire.

La caverne du mal

Dans cette partie, Denis Salas explore comment Victor Hugo utilise ses écrits pour critiquer profondément la société et le système judiciaire de son époque, qu’il considère comme les véritables sources du mal.

La société et ses institutions comme sources du mal

- Critique du système pénal: Hugo critique le système pénal de son temps pour son incapacité à réhabiliter ou à comprendre la nature humaine. Dans « Les Misérables » (1862), il illustre comment Jean Valjean est transformé par un système pénal impitoyable, suggérant que la société joue un rôle déterminant dans la création du criminel.

- Le rôle de la misère: Hugo met en avant la misère comme cause profonde de la criminalité, une idée qu’il développe à travers le personnage de Fantine dans « Les Misérables ». La détresse économique et sociale l’oblige à des choix désespérés, remettant en question la justice d’une société qui punit ses victimes.

Les personnages comme incarnations du mal et de la rédemption

- Thénardier et Javert: Dans « Les Misérables », Thénardier représente la malveillance et la corruption, tandis que Javert incarne l’application aveugle et inhumaine de la loi. Ces personnages symbolisent les différentes facettes du mal dans la société hugolienne, entre criminalité et rigidité judiciaire.

- Jean Valjean: À l’opposé, Jean Valjean est un exemple de la capacité de rédemption face au mal. Sa transformation illustre la croyance de Hugo en la possibilité de surmonter le mal par la bonté, la compassion et l’amour, même après avoir été victime du système.

La criminalité et la rédemption

- Dynamique du mal: Hugo présente la criminalité non comme une fatalité, mais comme le résultat d’un enchevêtrement de circonstances sociales et individuelles. Il souligne l’importance de l’éducation, de l’amour et de la compassion comme moyens de contrer le cycle de la criminalité et de l’injustice.

- Exemple de rédemption: « Les Misérables » offre un récit puissant sur la rédemption, avec la transformation de Jean Valjean sous l’influence de l’évêque Myriel. Ce dernier acte de miséricorde est crucial dans la réorientation de la vie de Valjean vers le bien, mettant en lumière la possibilité de changement et la puissance de la bonté humaine.

Pour conclure, l’œuvre de Victor Hugo reste un témoignage poignant de sa quête pour une justice éclairée par la compassion et l’humanité. En scrutant les failles du système judiciaire de son époque, il a ouvert des voies de réflexion toujours pertinentes sur la réforme du droit et la nécessité d’une loi au service de tous. Sa vision continue d’éclairer notre chemin vers une société plus juste.