Introduction

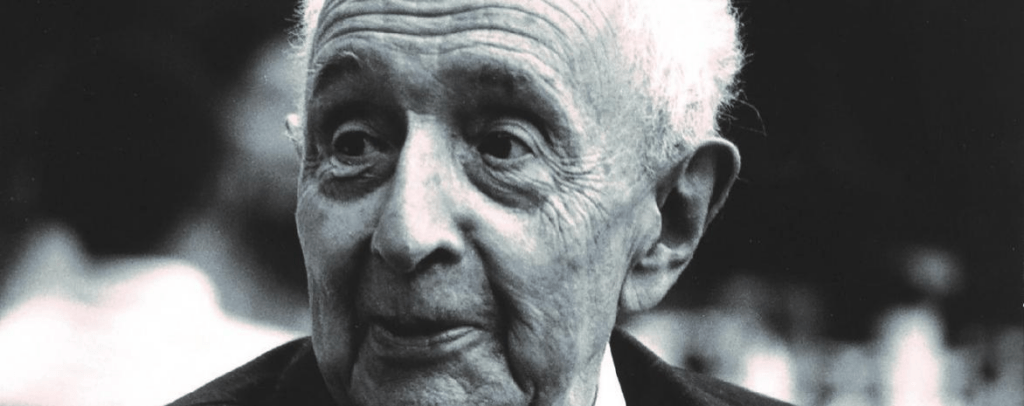

Jean Carbonnier (1908-2003) incarne une figure monumentale dans le paysage juridique français, dont l’œuvre et la pensée ont profondément marqué le droit civil ainsi que la manière d’enseigner et de comprendre le droit. Né le 20 avril 1908 à Libourne, Carbonnier a traversé le XXe siècle en apportant des contributions majeures à la théorie juridique et à la pratique législative, tout en s’imposant comme un pédagogue innovant et un réformateur visionnaire du système juridique français.

Sa formation initiale à l’Université de Bordeaux, où il soutient une thèse de droit civil en 1932, marque le début d’un parcours académique distingué qui le conduit à l’agrégation de droit privé en 1937. Professeur à l’Université de Poitiers dès la même année, il y développe une approche pédagogique et théorique qui le distinguera tout au long de sa carrière. Sa nomination en tant que doyen de l’Université de Poitiers de 1955 à 1956 témoigne de son engagement profond dans la vie académique et de sa contribution à l’enseignement du droit en France.

L’ouvrage « Flexible Droit », publié pour la première fois en 1958, révèle sa vision novatrice du droit, prônant une flexibilité et une adaptabilité du système juridique aux mutations sociales, économiques et culturelles. Cette idée de flexibilité, audacieuse pour l’époque, a posé les jalons d’une nouvelle manière de concevoir le droit non plus comme un ensemble de règles rigides et invariables, mais comme un phénomène vivant, en constante évolution avec la société.

Carbonnier n’était pas seulement un théoricien du droit, mais aussi un acteur clé dans l’élaboration de réformes législatives majeures en France, particulièrement dans le domaine du droit de la famille. Son travail a conduit à des avancées significatives, telles que la réforme de l’autorité parentale en 1970 et la modernisation du droit de la filiation et du divorce dans les années 1970 et 1975. Ces réformes ont marqué un tournant dans la législation française, reflétant son engagement pour un droit plus humain et plus proche des réalités sociales.

Jean Carbonnier était également profondément investi dans l’intégration des sciences sociales dans l’analyse et l’enseignement du droit, plaçant la sociologie juridique au cœur de ses préoccupations. Sa démarche intellectuelle, caractérisée par une ouverture vers d’autres disciplines et une remise en question permanente des certitudes juridiques, a contribué à enrichir la pensée juridique et à former des générations de juristes à une approche plus globale et nuancée du droit.

Fondements biographiques et académiques

Naissance et éducation : l’origine de sa pensée juridique

Jean Carbonnier est né le 20 avril 1908 à Libourne, dans une France en pleine mutation sociale et politique. L’environnement familial et l’époque de sa jeunesse ont sans doute contribué à forger chez lui une conscience aiguë des enjeux sociaux, qui imprégnera plus tard sa vision du droit. D’origine catholique, Carbonnier se convertira au protestantisme, décision qui témoigne d’une quête personnelle de sens et d’une volonté de rupture avec les traditions établies. Cette transition spirituelle peut être perçue comme le reflet de son approche du droit : non dogmatique, ouverte au changement et à la diversité des perspectives.

Parcours universitaire et premières contributions au droit

Le parcours universitaire de Jean Carbonnier commence à l’Université de Bordeaux où, en 1932, il soutient une thèse de droit civil intitulée « Le régime matrimonial sa nature juridique sous le rapport des notions de société et d’association ». Cette recherche précoce révèle déjà son intérêt pour les interactions entre le droit et la société, thème qui restera central dans son œuvre. En 1937, après avoir réussi le concours de l’agrégation de droit privé, il est nommé professeur à l’Université de Poitiers, marquant le début d’une carrière académique exceptionnelle. Son travail durant cette période, notamment sa critique de l’extradition pour crimes politiques et son éloge de la Déclaration des droits de l’homme, illustre son indépendance intellectuelle et son engagement en faveur des droits fondamentaux.

Engagement dans l’enseignement et la recherche juridique

L’engagement de Jean Carbonnier dans l’enseignement et la recherche juridique se manifeste pleinement lorsqu’il devient doyen de l’Université de Poitiers de 1955 à 1956. Cette position lui permet d’exercer une influence significative sur la réforme de l’enseignement du droit, en promouvant une approche plus ouverte et interdisciplinaire. Convaincu que le droit doit être compris et enseigné comme une science sociale, Carbonnier s’attache à intégrer les apports de la sociologie dans l’analyse juridique. Son ouvrage « Flexible Droit » synthétise cette vision, en plaidant pour un droit capable de s’adapter aux mutations de la société. Parallèlement, son implication dans les réformes législatives du droit de la famille traduit son désir de traduire ses idées en actions concrètes, contribuant ainsi à moderniser le droit français.

« Flexible Droit » : Une rupture conceptuelle

Présentation de l’ouvrage « Flexible Droit » et de son contexte d’édition

L’ouvrage « Flexible Droit » de Jean Carbonnier, publié pour la première fois en 1958, est considéré comme une pierre angulaire de la théorie juridique moderne en France. Ce texte novateur propose une vision du droit profondément renouvelée, en rupture avec les conceptions traditionnelles de l’époque. Le contexte de l’après-guerre, marqué par de profondes transformations sociales et économiques, ainsi que par une remise en question des institutions, a fourni un terrain fertile à la réflexion de Carbonnier. Dans cette période de reconstruction et de modernisation, l’impératif d’adaptation du droit aux nouvelles réalités de la société devient une évidence que Carbonnier va magistralement théoriser.

La critique de la rigidité du droit et l’argumentation en faveur de la flexibilité

Jean Carbonnier critique vigoureusement la rigidité traditionnelle du droit, qui se manifeste notamment à travers la codification napoléonienne et l’approche exégétique dominante dans l’enseignement et la pratique juridiques. Il déplore le décalage croissant entre un droit statique, enfermé dans la lettre des codes, et une société en constante évolution. Pour Carbonnier, cette rigidité du droit non seulement empêche une réponse adéquate aux problématiques contemporaines, mais elle limite également la capacité du droit à jouer un rôle moteur dans le progrès social.

L’argumentation de Carbonnier en faveur de la flexibilité du droit repose sur l’idée que le droit doit être capable de s’adapter aux changements et aux divers besoins de la société. Cette adaptabilité ne signifie pas une absence de règles ou une relativisation totale du droit, mais plutôt la reconnaissance de la nécessité d’une évolution constante des normes juridiques. Carbonnier envisage un droit moins prescriptif et plus descriptif, capable d’intégrer les dynamiques sociales et les valeurs émergentes.

L’influence de la sociologie sur la conception carbonnienne du droit

La pensée de Jean Carbonnier est profondément marquée par la sociologie, discipline à laquelle il accorde une place centrale dans l’analyse du droit. Cette influence se traduit par une approche du droit en tant que phénomène social, qui doit être compris et étudié dans son interaction avec les autres sphères de la société. Carbonnier est convaincu que le droit ne peut être pleinement saisi sans prendre en compte les réalités sociales, économiques et culturelles qui le façonnent et qu’il cherche à réguler.

L’apport de la sociologie permet à Carbonnier de dépasser une vision exclusivement normative du droit pour embrasser une perspective plus large, incluant les comportements, les pratiques et les croyances. Cette ouverture vers une conception sociologique du droit conduit à la notion de « non-droit », c’est-à-dire ces espaces de la vie sociale régulés par d’autres normes que celles strictement juridiques. Pour Carbonnier, la reconnaissance et l’étude du non-droit sont essentielles pour comprendre la complexité des régulations sociales et pour envisager un droit plus en phase avec la réalité vécue par les individus.

La sociologie juridique selon Carbonnier

La place du fait social dans la réflexion juridique

Jean Carbonnier, pionnier de la sociologie juridique en France, a profondément intégré le fait social dans la réflexion juridique, marquant ainsi une rupture avec l’approche traditionnelle du droit. Pour Carbonnier, le droit ne peut être pleinement compris ni appliqué sans une connaissance approfondie du tissu social dans lequel il s’inscrit. Cette perspective s’inscrit dans un contexte post-Seconde Guerre mondiale, où les sociétés européennes connaissent de profonds bouleversements sociaux et économiques, nécessitant une adaptation du droit à ces nouvelles réalités.

Carbonnier insiste sur le rôle du droit non seulement comme ensemble de règles prescriptives mais aussi comme phénomène social reflétant et influençant les comportements, les valeurs et les normes de la société. Pour lui, le droit est indissociable de la société qu’il régule ; il doit donc être envisagé dans une interaction constante avec celle-ci. Cette approche renouvelle la manière de penser le droit, en le plaçant au cœur des dynamiques sociales et en le rendant plus réceptif aux évolutions de la société.

Le non-droit et la sociologie du droit comme fondements d’une nouvelle compréhension juridique

Au-delà de la simple application des règles, Jean Carbonnier introduit le concept de « non-droit » pour désigner ces sphères de la vie sociale où les normes juridiques officielles ne s’appliquent pas ou sont contournées, remplacées par d’autres formes de régulation sociale comme les usages, la morale ou les conventions. Cette notion, révolutionnaire pour l’époque, permet d’élargir le champ d’analyse du juriste au-delà des textes de loi et des décisions judiciaires pour inclure l’étude des comportements et des pratiques réelles des individus et des groupes.

Le non-droit révèle ainsi les limites de l’application mécanique du droit et souligne l’importance de la sociologie dans la compréhension des phénomènes juridiques. En intégrant le non-droit dans sa réflexion, Carbonnier montre que le droit ne saurait être réduit à une série de normes abstraites mais doit être appréhendé dans toute sa complexité, en tenant compte des multiples facteurs sociaux qui influencent son interprétation et son application.

Le droit comme science sociale : implications théoriques et pratiques

Jean Carbonnier considère le droit comme une science sociale à part entière, une vision qui tranche avec l’approche positiviste dominante jusqu’alors. Cette conception implique une ouverture du droit vers d’autres disciplines des sciences sociales et humaines, telles que la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, et la psychologie, pour en enrichir la compréhension et la pratique.

Le droit, envisagé comme science sociale, engage à une réflexion critique sur son rôle dans la société, sur les mécanismes de sa production et de son évolution, ainsi que sur ses interactions avec d’autres systèmes de normes. Cette perspective conduit Carbonnier à remettre en question certaines pratiques juridiques et à plaider pour une formation des juristes qui dépasse le cadre strict du droit pour inclure une solide culture en sciences sociales.

L’approche de Carbonnier a des implications pratiques significatives, notamment dans la formation des juristes, l’élaboration des politiques publiques et la réforme législative. Elle encourage une meilleure compréhension des enjeux sociaux sous-jacents aux questions juridiques et promeut un droit plus adapté, plus humain et plus juste, capable de répondre efficacement aux défis posés par les évolutions de la société.

Impact sur l’enseignement et la pratique juridique

La remise en question de l’enseignement traditionnel du droit

Jean Carbonnier, dès son accession à des postes clés dans l’univers académique, a initié une critique profonde de l’enseignement traditionnel du droit en France, marqué par une approche principalement axée sur la mémorisation des codes et une vision statique du droit. Dès les années 1950 et 1960, période de profondes mutations sociales post-Seconde Guerre mondiale, Carbonnier a souligné l’inadéquation de cet enseignement face aux défis contemporains. Son plaidoyer en faveur d’une réforme pédagogique visait à introduire une approche plus dynamique et réflexive du droit, en l’ancrant fermement dans le tissu social et les réalités quotidiennes des citoyens.

Contribution à l’évolution des études juridiques en France

Carbonnier a joué un rôle déterminant dans la réforme de l’enseignement juridique en France, notamment en tant que membre influent de plusieurs commissions de réforme universitaire. Il a prôné une ouverture de la formation juridique aux sciences sociales, arguant que la compréhension du droit exige une connaissance approfondie des structures sociales, économiques et politiques. Cette vision a conduit à l’introduction progressive de disciplines comme la sociologie, l’anthropologie, et l’histoire du droit dans les cursus universitaires, enrichissant la formation des juristes et les préparant à mieux appréhender les enjeux sociaux liés à leur pratique.

Ses idées ont contribué à la création de nouvelles filières et options d’études, ainsi qu’à la rénovation des méthodes pédagogiques, avec un accent particulier sur l’analyse critique, le raisonnement juridique et la résolution de problèmes. Cette approche novatrice a permis de former des générations de juristes plus adaptées aux réalités du terrain, capables de penser le droit de manière innovante et proactive.

Le rôle de Carbonnier dans les réformes législatives du droit de la famille et au-delà

Au-delà de son impact sur l’enseignement, Jean Carbonnier a exercé une influence considérable sur la pratique juridique à travers son implication directe dans plusieurs réformes législatives majeures. Son travail sur le droit de la famille, notamment, a mené à des avancées législatives significatives dans les années 1960 et 1970, comme la réforme de l’autorité parentale en 1970, la modernisation du droit de la filiation et du divorce.

Ces réformes, inspirées par sa vision d’un droit plus flexible et en phase avec les évolutions sociales, ont profondément modifié le paysage juridique français, rendant le droit de la famille plus équitable et mieux adapté aux réalités de la société contemporaine. Carbonnier a ainsi démontré que le droit pouvait être un outil de progrès social, en anticipant et accompagnant les mutations sociétales plutôt qu’en y résistant.

La contribution de Jean Carbonnier à l’évolution des études juridiques en France et à la pratique juridique va bien au-delà de ses propres écrits et enseignements. En insufflant ses idées réformatrices dans le système éducatif et le corpus législatif, il a durablement transformé la manière dont le droit est enseigné, appris, et pratiqué en France, léguant un héritage qui continue d’influencer le domaine juridique aujourd’hui. Son approche holistique, plaçant l’humain et la société au cœur du droit, reste un modèle de référence pour les juristes aspirant à une pratique éclairée et socialement responsable du droit.

Héritage et influence contemporaine

L’empreinte de Carbonnier sur le droit civil et la pensée juridique moderne

Jean Carbonnier, par son œuvre et son action, a laissé une empreinte indélébile sur le droit civil français, redéfinissant la manière dont le droit s’articule autour de la société. Son ouvrage « Flexible Droit », publié pour la première fois en 1958, demeure une référence incontournable pour comprendre la flexibilité nécessaire du droit face aux évolutions sociales. Carbonnier a non seulement influencé le droit de la famille avec des réformes majeures telles que celles concernant l’autorité parentale en 1970, le divorce en 1975, et la filiation, mais il a également enrichi la pensée juridique moderne par son approche sociologique du droit, insistant sur l’importance de considérer le droit comme un phénomène social. Cette vision a encouragé les juristes à adopter une approche plus humaniste et contextuelle dans leur pratique.

Son rôle dans l’internationalisation du droit et la coopération juridique

L’influence de Jean Carbonnier ne s’est pas limitée aux frontières françaises. En effet, sa vision d’un droit souple et adapté aux réalités sociales a trouvé un écho bien au-delà de la France, contribuant à l’internationalisation du droit et à la coopération juridique internationale. Par ses écrits et sa participation active à des conférences et des colloques internationaux, Carbonnier a promu l’idée d’un droit plus ouvert et en dialogue avec les autres systèmes juridiques. Cette approche a favorisé une meilleure compréhension entre les différentes traditions juridiques et a encouragé l’adoption de principes juridiques communs dans des domaines tels que les droits de l’homme, le droit de la famille, et le droit contractuel, facilitant ainsi la coopération juridique internationale.

L’actualité de sa pensée dans les débats contemporains sur l’évolution du droit

La pensée de Jean Carbonnier reste d’une actualité brûlante dans les débats contemporains sur l’évolution du droit. À l’heure où la société fait face à des défis sans précédent tels que la mondialisation, les crises migratoires, les transformations numériques, et les questions environnementales, les idées de Carbonnier sur la flexibilité du droit et son ancrage social sont plus pertinentes que jamais. Les juristes d’aujourd’hui, confrontés à la nécessité d’adapter le droit à des réalités complexes et en constante évolution, trouvent dans l’œuvre de Carbonnier une source d’inspiration pour repenser le droit et sa fonction dans la société moderne.

Son appel à une intégration des sciences sociales dans l’étude du droit inspire également les nouvelles générations de juristes à adopter une approche interdisciplinaire, en reconnaissant l’importance des facteurs sociologiques, économiques, et culturels dans l’application et l’interprétation du droit. Ainsi, l’héritage de Carbonnier continue d’influencer la manière dont le droit est enseigné, pratiqué, et conceptualisé, en soulignant l’importance d’un droit en phase avec son temps, capable de répondre de manière équitable et efficace aux besoins de la société.

Conclusion

L’œuvre et l’influence de Jean Carbonnier sur le droit français et au-delà constituent un apport majeur à la compréhension et à la pratique du droit. Par son plaidoyer pour un « Flexible Droit » et ses réformes dans le domaine du droit de la famille, il a initié une transformation significative du droit, en soulignant la nécessité d’une adaptation constante aux mutations sociales.

L’intégration des sciences sociales dans l’étude et l’enseignement du droit, promue par Carbonnier, a ouvert la voie à une approche plus riche et interdisciplinaire de la discipline juridique. Cette perspective a non seulement enrichi la formation des juristes mais a aussi encouragé une pratique du droit plus réceptive et en phase avec les enjeux contemporains.

Aujourd’hui, l’héritage de Carbonnier reste pertinent face aux défis sociétaux complexes, rappelant l’importance d’un droit flexible et socialement informé. Son influence perdure, guidant les réflexions sur l’évolution nécessaire du droit dans une société en constante évolution.